Vieles hört und ließt man über Flüchtlingslager. Oft klingt es nicht gut. Lager sind keine Erfindung der Gegenwart, sondern es gab sie zu allen Zeiten. Lager, in denen Menschen untergebracht waren, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, bzw. dort flüchten mussten, weil sie sonst aus ethnischen Gründen umgebracht worden wären.

Am Ende des letzten Krieges kamen Millionen von Flüchtlingen aus dem Osten Europas. Deutsche, die wegen ihrer Nationalität ihre Heimat verlassen mussten und in Deutschland erstmal in Lagern leben mussten.

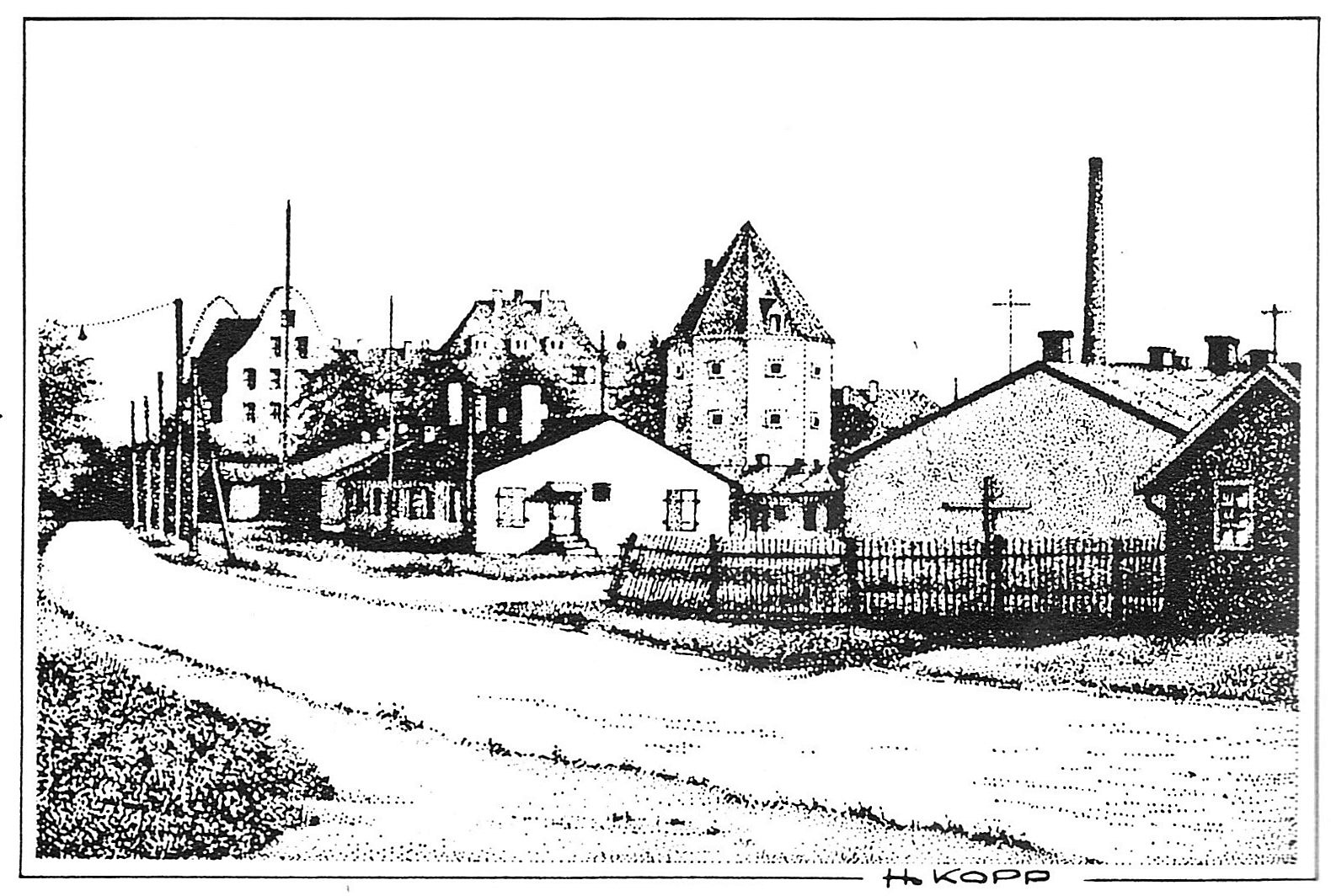

Eines dieser Lager, in dem Donauschwaben – hauptsächlich Menschen aus Tscherwenka – untergebracht waren, war

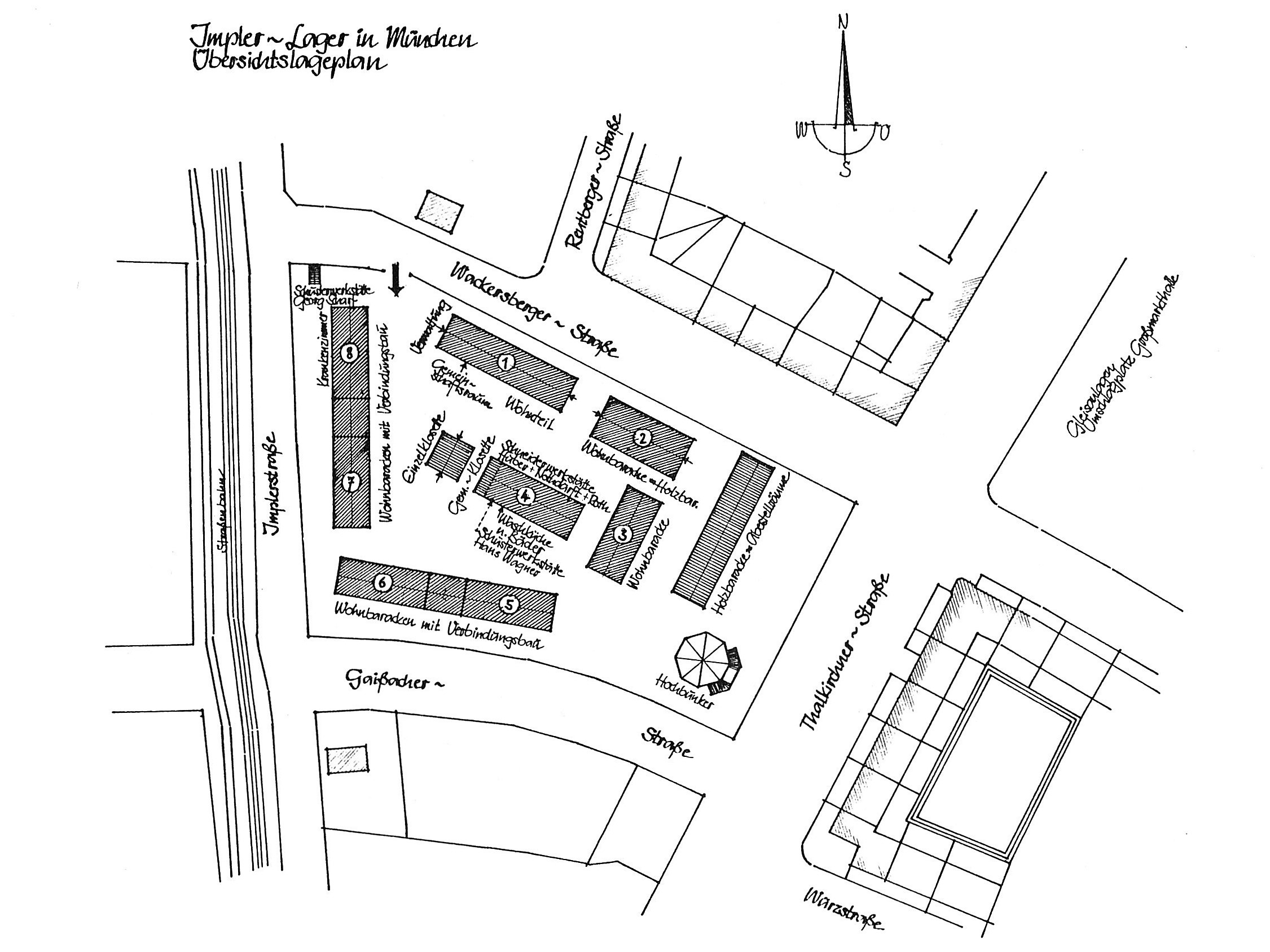

Es entstand im Jahre 1944 auf städtischem Grund an der Implerstraße aus einem vorhandenen Barackenlager, das ausgebaut und erweitert wurde auf eine Aufnahmekapazität von ca. 400 Personen. Davon waren etwa 85% Tscherwenkaer. Man schätzt, dass bis zu dessen Auflösung im Jahre 1955 rund 800 Tscherwenkaer das Lager passiert haben. Die Verwaltung lag in Händen des städtischen Flüchtlingsamtes, die Leitung hatte der städtische Angestellte Herr Schießl, und Lagerobmann war unser Tscherwenkaer Landsmann Daniel Walter.

Die Anlage bestand aus 6 Steinbaracken, einer Holzbaracke, dem Wirtschaftsgebäude, einer Gemeinschaftsbaracke zur Abhaltung von Gottesdiensten, Versammlungen und Tanzveranstaltungen, sowie zahlreichen „Schöppcher“. Hierbei handelte es sich um Vorratsschuppen für Heizmaterial, die aber anfangs notgedrungen bewohnt waren. Die Einrichtungen: Lagerverwaltung, Küche, Kindergarten, Ambulanz, Duschen, Gemeinschafts- und Einfachtoiletten. Es gab eine Schneiderei (Huber Peter, Nothdurft Martin und Roth Philipp), zwei Schuhwerkstätten (Scharf Georg und Wagner Hans), zwei Friseure (Sepper Heinrich und Reitenbach Ludwig), einen Stehausschank (Paul Fritz] sowie eine kleine Verkaufsstelle für Wasch- und Pflegemittel (Kopp Heinrich).

Was die Wohnverhältnisse anbelangt, so gab es anfangs Gemeinschaftswohnräume für ca. 30 Personen, die später in 8-10 Kleinzimmer unterteilt wurden. Da es für je zwei dieser hintereinander angeordneten Räume nur eine Eingangstür gab, und zwar von der Hofseite her, stiegen die hinten wohnenden Parteien mittels einer „Hühnerleiter“ genannten Holztreppe meist durchs Fenster.

Durch die besonders in den ersten Nachkriegsjahren herrschende Not (und Not macht bekanntlich erfinderisch) schritt man allmählich zur Selbstversorgung. Aus amerikanischen Konservendosen wurden Reiben, Siebe und andere Haushaltsgeräte sowie diverse Gebrauchsgegenstände gefertigt. Rohtabak wurde nach eigenen Rezepten fermentiert und in „Teps“ (Backblech) geröstet. Die über den Eigenbedarf hinausgehenden, selbstgefertigten Zigaretten wurden auf dem Schwarzmarkt „abgesetzt“. Ähnlich wurde mit dem in immer größeren Mengen selbstgebrannten Treberschnaps und Obstler verfahren, für den die nahegelegene Großmarkthalle das Rohmaterial in nahezu unbegrenzten Mengen „lieferte“. Als sich ein Finanzbeamter aus dem Vortrupp einer Großrazzia bei einer alten, mir verwandtschaftlich nahestehenden Oma nach Schnaps umfragte, zeigte diese mit zurückgebogenem Daumen bedeutungsvoll in Richtung des Nebenraumes und flüsterte ihm hinter vorgehaltener Hand zu: „Er laaft noch!“. Das unmittelbar danach schlagartig auf das ganze Lager angesetzte Einsatzkommando der „Finanzer“ brauchte dann auch — zumindest was diese Wohnung anbelangte – nicht mehr lange nach dem hochprozentigen „Handelsobjekt“ zu suchen, dessen Eigenproduktion – selbst als Haustrunk – schon damals verboten war.

Das Impler-Lager hatte sogar eine eigene Fußballmannschaft, in deren Reihen einige der erfolgreichsten Spieler des ehemaligen Tscherwenkaer Fußballklubs standen. Sie spielte – durch eine treue Anhängerschaft unterstützt – einige Zeit erfolgreich gegen andere Münchner Mannschaften, und die Jugend rückte nach. Als immer mehr Spieler das Lager verließen, um sich irgendwo eine Existenz aufzubauen, bildete später der Rest dieser Mannschafft den Grundstock für den Fußballverein BSC Sendlingen, der heute noch im Münchner Fußballgeschehen eine Rolle spielt.

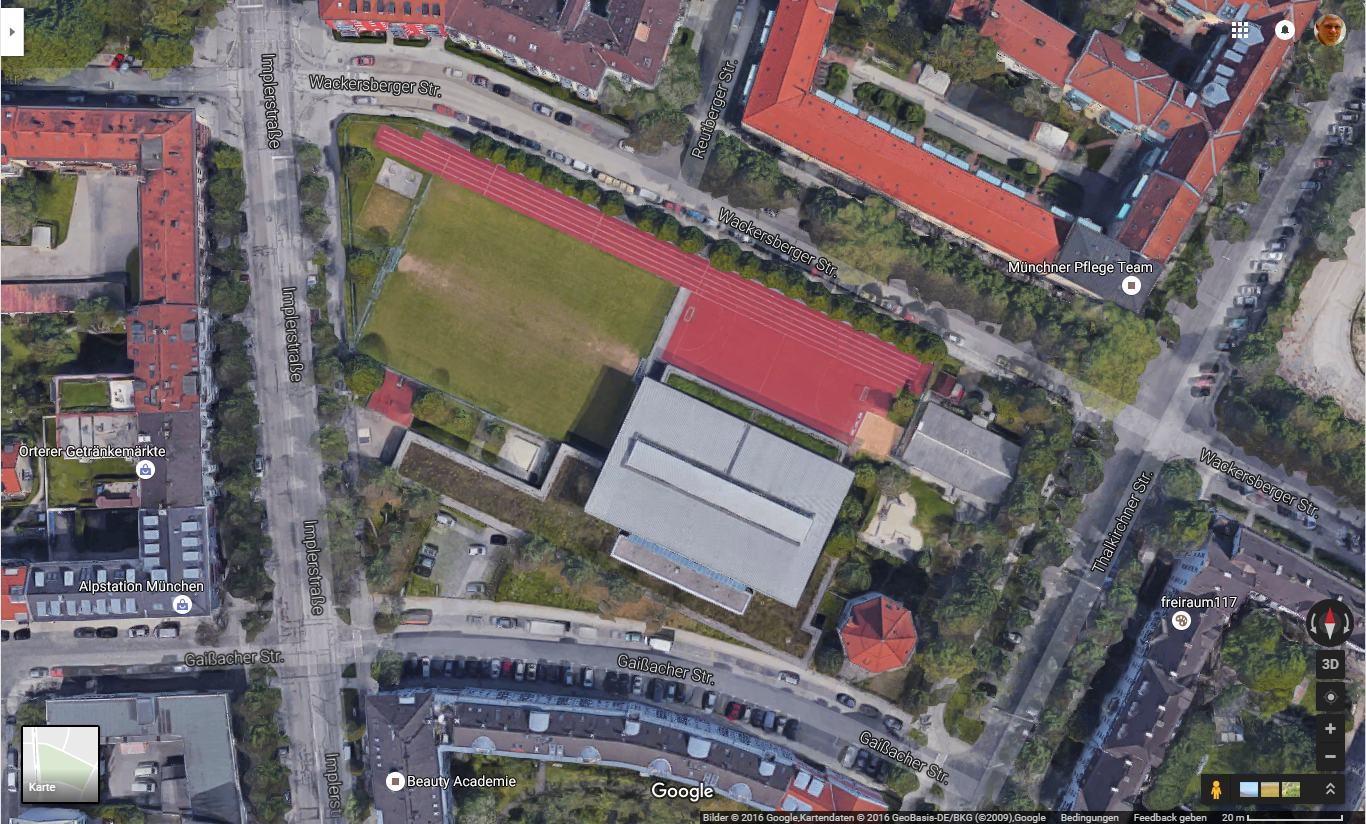

Soweit die Lagerbewohner nicht im erlernten Beruf unterkommen konnten, fanden sie entweder am Bau (viele schulten auf Bauberufe um), oder im nahegelegenen Schlachthof Beschäftigung. Die Frauen waren hauptsächlich in der Großmarkthalle tätig, einige sind es auch heute noch. Als das Impler-Lager im Jahre 1955 aufgelöst wurde, hatten unsere Landsleute längst geeignete Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen von München gefunden oder sich in der Peripherie ein Eigenheim gebaut.

Autor: Ludwig Kopp, aus: Unser Tscherwenka 1980

Heute ist das Gelände gut in den städtischen Bereich integriert und es ist nicht mehr erkennbar, dass hier ein paar Jahrzehnte früher hunderte von Menschen lebten.

Dieser Spruch ist nicht ganz neu. Er ist von Sokrates, der 470-399 v. Chr. lebte, also fast 2500 Jahre alt. Noch älter ist der Spruch auf einer Tontafel der alten Sumerer geschrieben etwa 3000 v. Chr.:

Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte.

Es scheint ganz normal zu sein, dass seit Menschengedenken Differenzen zwischen der alten und der jungen Generation bestehen. Oft entsteht dabei nicht nur ein Spruch, sondern fast so etwas wie eine Klageschrift.

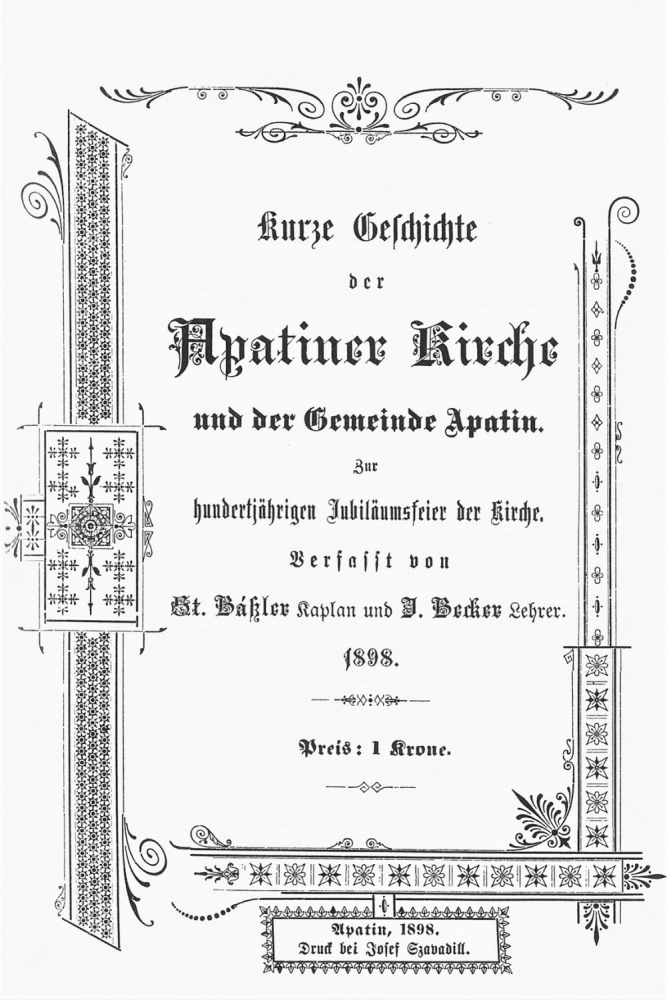

Als Beispiel möchte ich einen Auszug aus der Visitation der Apatiner Pfarrkirche, vom 10. Juli 1766 hier abdrucken. Der Pfarrer und natürlich auch große Teile der Bevölkerung hatten große Schwierigkeiten mit dem Verhalten der Jugendlichen, bis endlich der Pfarrer eine Eingabe an den Erzbischof schrieb:

…In Übereinstimmung mit obigem (Erzbischof) hat der Pfarrer es als seine vordringlichste Aufgabe erachtet, das ihm anvertraute Volk durch häufig wiederholte Ermahnungen darauf hinzuweisen, seine Feste würdiger, als dies bisher geschehen war, zu begehen. Zum Glück hatte er darin auch Erfolg, weil nämlich das ganze Volk, als es diese so eindringlichen Mahnungen des Papstes und des Erzbischofs vernahm, insgesamt wie vom Donner gerührt war. Nachdem es so aus dem Schlaf gerissen worden war, begann es ernstlich darüber nachzudenken, wie schädlich, anstößig und ruchlos es bisher seine Sonntage gefeiert hat, und in welch verkommenem Geiste die törichte und haltlose Jugend sich bisher in allen möglichen Schandtaten austobte, indem sie an allen Sonntagen, anstatt sich zur Katechese und anderen Andachten zu versammeln, lieber einander zu Reigen und Tanz einlud und vorbereitete. Sie bevölkerten solcherart, kaum war der Gottesdienst zu Ende, in Scharen alle zehn Wirtshäuser, um hier die Nacht hindurch unter großem Gedränge und Saufereien, dem Tanz zu frönen.

Damit haben sie nicht nur ihre Eltern arg bedrängt, sondern auch häufig schwere Schelmenstreiche verübt. So kam es endlich dazu, dass über 300 Burschen mit der gleichen Zahl leichtfertiger Mädchen sich allen tierischen und fleischlichen Lüsten bis zum Überdruss hingaben.

Dies wurde möglich, weil dem Tanze auch Ortsfremde sich zugesellten, die von ihnen sowohl im Glauben als auch in den Sitten stark verschieden sind. So wurden ganze Nächte hindurch Saufereien, Tanz, Lärm, Streit und Blutvergießen, Gotteslästerungen, Fluchen, Hurereien und Deflorationen sogar auf offener Straße durchgeführt. Ja, man war so sehr darauf versessen, Ehebrüche zu begehen, dass vor ihrer Schamlosigkeit nicht nur die Mädchen, sondern selbst fremde Ehefrauen nicht mehr sicher sein konnten. Man bedrängte diese Frauen indem man die Haustore aufbrach oder die Fenster einschlug. Ging aber der Ehemann, um sie zur Vernunft zu bringen, hinaus, schlug man diesen mit kräftigen Hieben zu Boden und verlangte von ihm, ihnen die Frau zu überlassen. Es gab auch mutwillige Burschen, welche den Wagen anderer Bauern auf das Hausdach hinauf zogen.

Sie haben schließlich ihr Werk durch die Gründung der dreifachen Zunft der Schelme, der Hurer und der Säufer gekrönt.

Das Volk sah, wie diese und mehrere andere Lustbarkeiten an fast allen Feiertagen so offenkundig zur Schande des ganzen Ortes durchgeführt wurden und, dass weder die Gastwirte noch die Gemeinde diesem Übel Einhalt gebieten konnten. Ja nicht einmal die Kameralverwaltung konnte irgendein wirksames Heilmittel dagegen einsetzen, wie sehr sie auch bemüht war einzugreifen und unter Einberufung von 50 bewaffneten Männern aus zwei Bezirken die Anführer dieser Ausschreitungen zu fangen versuchte.

Schließlich wurden doch ungefähr 30 Rädelsführer aneinandergefesselt und in Beinschellen wie Räuber durch den ganzen Ort herumgeführt und nachher auf dem Kirchplatz an den Pranger gestellt, wo sie drei volle Stunden unter starken Wehklagen büßten. Selbst der Dorfrichter wurde auf Weisung der hohen Hofkammer von seinem Amt abgesetzt.

Die Bewohner Apatins kamen schließlich zur Einsicht, dass es in diesem so ausgedehnten und volkreichen Orte, wo solche Ansammlungen von Menschen unterschiedlicher Art und Neigungen anzutreffen sind und wo die Jugend allein 2366 Personen zählt, einen sonntäglichen Tanz gibt, der durchaus verrucht, höchst gefährlich und sowohl Gott als den Menschen verabscheuungswürdig ist und dass die Jugend durch diesen Tanz, solange er so fortdauert, so verdorben wird, dass sie aller Menschenwürde entblößt, alle Zucht, Gehorsam, Scham und Furcht von sich abschüttelnd, sowohl ihren Eltern als ihren Dienstherren, sowohl Gott als auch dem Kaiser ganz und gar nutzlos, ja vielmehr allen zur Gefahr wird. Deshalb beschlossen die Bewohner von Apatin aus eigenem Antrieb und eines Sinnes zu geloben, ihrer Jugend an Festtagen keine Tanzunterhaltung mehr zu gestatten….

In meinem Blog „Der Schwerdahof – ein altes böhmisches Mittelgebirgshaus“ schrieb ich:

„Georg Schwarda kaufte im 30-jährigen Krieg das vermutlich verlassene Gehöft von der Obrigkeit ab. Der Kaufpreis betrug damals 330 Schock Groschen. Georg übergab den Hof 1652 an seinen Sohn Jacob.“

Gibt man den Begriff in eine Suchmaschine ein, dann kommen Begriffserklärungen, wie z.B.

„eine seelische Erschütterung, die durch ein plötzliches und unangenehmes Ereignis ausgelöst wird“

Erweitert man die Suche um den Begriff „Maßeinheit“, erfährt man auf etlichen Seiten, dass Schock 5 Dutzend, also 60 bedeutet.

330 Schock Groschen sind demnach 19800 Groschen.

Auf der Münze steht unten die Zahl 3. 3 Kreuzer, das ist ein Groschen.

1929 wurde der Groschen unter der Regierung von Ferdinand III., aus dem Haus Habsburg, geprägt.

Ferdinand III. wurde

In seine Regierungszeit fällt der Kauf oder die Übernahme des Hofes. Der abgebildete Groschen entspricht der damals in der Gegend üblichen Währung.

Unter dem Betrag 19800 Groschen konnte ich mir nichts vorstellen. Also: „googeln“

Wie vergleicht man Groschen aus dem 30-jährigen Krieg mit Euro. Dass jeder Vergleich stark hinkt war mir von vorne herein klar, aber versuchen kann man es doch. Im Internet fand ich eine interessante Seite (leider habe ich den Link nicht mehr), auf der dargestellt wurde, dass ein relativ guter Umrechnungsfaktor der Preis für 1 kg Rindfleisch ist.

Bei Abnahme von 1/2 Rind bezahlte man damals etwas mehr als 1 Groschen für das kg Rindfleisch. Heute liegt der vergleichbare Preis bei etwa 6 € für ein kg Rindfleisch. Wenn man dies nun umrechnet, kostete der Schwerdahof etwa 110.000 €.

In dem Buch Leitmeritz und das Böhmische Mittelgebirge wird die Entwicklung der Gegend während des 30-jährigen Krieges wie folgt beschrieben (Auszüge):

13.12.1633: In den Dörfern waren nur noch je 1 bis 2 Höfe übrig. (Noch 1635 hielten sich viele Bauern in den Wäldern auf.) In den Dörfern, die der Stadt gehörten, gab es nur noch 13 ansässige Bauern in 11 Häusern!

19.03.1640: Auf den städtischen Dörfern leben nur noch 8 Untertanen.

01.10.1649: In allen Stadt-Dörfern gab es nur noch einen untertänigen Bauern.

Hlinay gehörte ab 1630 zum größten Teil nicht mehr der Stadt Leitmeritz, sondern den Jesuiten in Liebeschitz. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass zum Ende des 30-jährigen Krieges die Dörfer der Umgebung zerstört waren und die Bauern ihre Höfe nicht mehr bewirtschafteten.

Wie wird ein Handwerksmeister posthum zu einer überregionalen Berühmtheit?

Die Antwort ist einfach – er hat zu Lebzeiten Besonderes geleistet. Dies reicht normalerweise nicht dazu, dass er dann auch noch in einem Geschichtsbuch verewigt wird. Dazu braucht es dann noch ein paar andere Zutaten:

Ihm wurde ein kleines Kapitel in einem Geschichtsbuch für Gymnasien gewidmet.

Ein grenzüberschreitendes Projekt, durchgeführt von den beiden Universitäten Univerzita Jana Evangelisty PURKYNÉ (UJEP) in Usti nad Labem und der Technische Universität Dresden.

Zielsetzung:

Zur Zeit wird das Geschichtsbuch auf seine didaktische Brauchbarkeit geprüft. Es wurde an 8 Gymnasien in Sachsen und Böhmen testweise eingeführt.

Gottfried Preußger wird im Buch als Beispiel dafür angeführt, dass auch Handwerker aus dem Sächsischen Herrschaftsgebiet, im Habsburger Herrschaftsbereich gut vorankommen konnten.

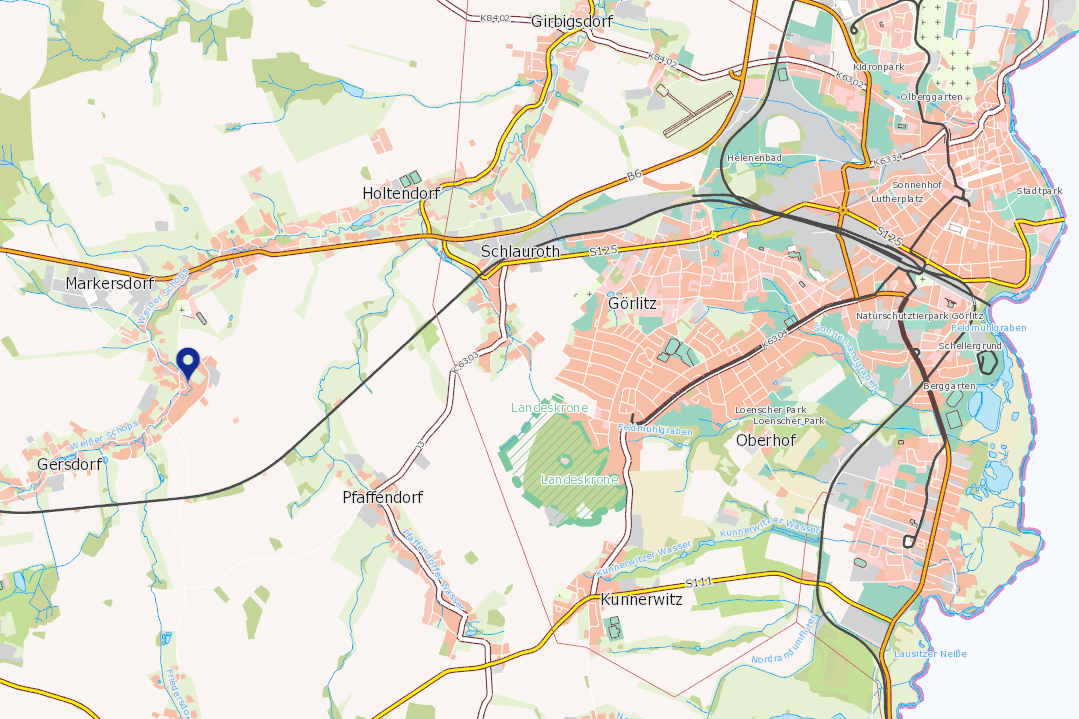

Gottfried Preußger wurde 1767 in Markersdorf 6, in der Nähe von Görlitz geboren. Seine Eltern und Großeltern waren als Widmuthsgärtner im Dienst der Kirche tätig.

Er lernte wohl in der näheren Umgegend den Beruf des Schlossers und verbrachte ein halbes Jahr in Prag als Schlossergeselle.

1792 zog er nach St. Georgenthal und erlernt den Beruf noch einmal bei dem Meister Franz Menschel.

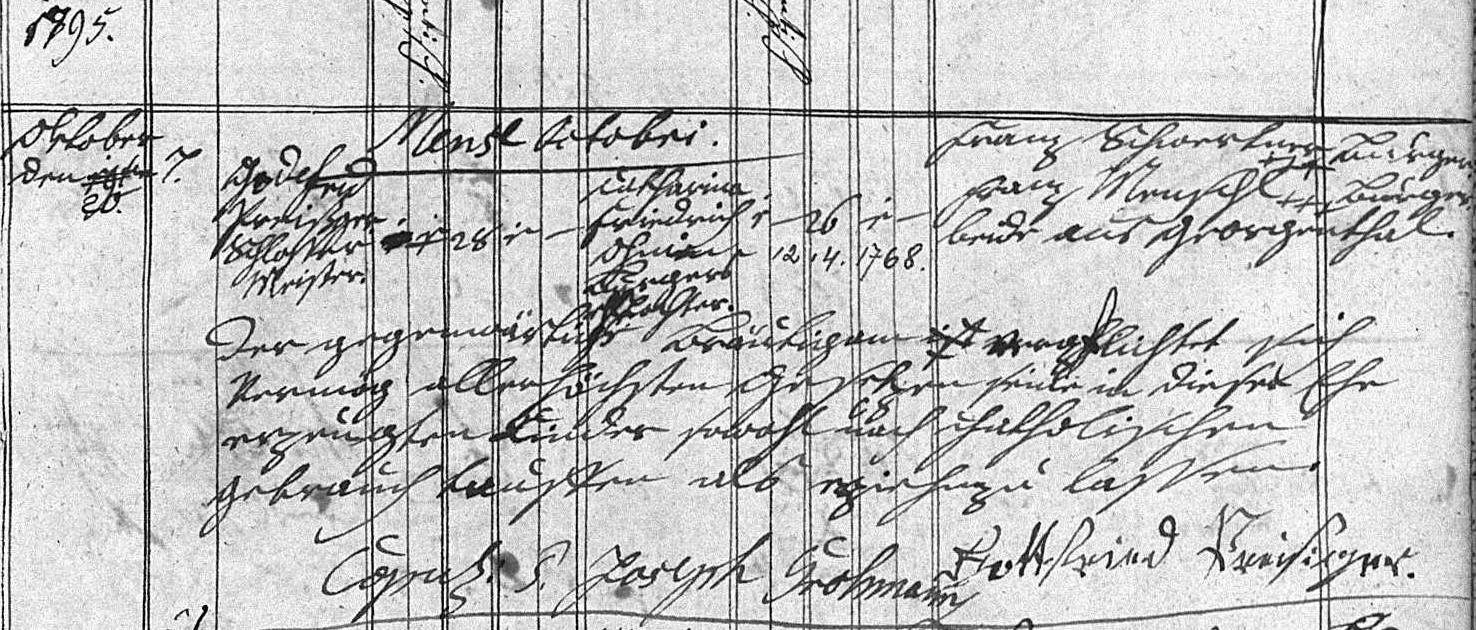

… am 13. Mai 1795 wurde er durch Handschlag mit dem Vogt Franz Richter in Böhmisch Kamnitz (Česká Kamenice) zum Untertanen der gleichnamigen Herrschaft, die dem Grafen Kinsky gehörte.

Mehrere Ereignisse folgen nun aufeinander:

In der Heiratsurkunde wird Gottfried Preußger bereits als Schlossermeister bezeichnet.

Gottfried Preußger hatte zusammen mit seiner 1. Ehefrau 4 Söhne. Nach deren Tod heiratete er Theresia Schindler. Mit ihr zusammen hatte er 6 Kinder.

In diese Zeit fällt auch der Bau der großen Treppe zur Kirche. Das Treppengeländer, welches von ihm hergestellt wurde existiert heute noch.

Dieses Treppengeländer hat eine Besonderheit:

1813 wurden in einem aufgelassenen Munitionslager der Franzosen Kanonenkugeln (30mm und 40mm) gefunden. Diese integrierte er in das Treppengeländer.

Gottfried Preußger war als Schlosser ein besonders vielseitiger Handwerker. Er betätigte sich nicht nur in seinem eigenen Handwerk, sondern entwickelte auch Spinnmaschinen weiter und verkaufte diese ins Ausland, ebenso baute er Brückenwaagen und vertrieb diese ins Ausland. In Schönlinde errichtete er eine Baumwollspinnerei und stattete diese mit seinen selbst entwickelten Maschinen aus.

Er starb am 16.05.1833 mit 66 Jahren an Nervenfieber in Schönlinde. Sein Sohn Johann aus erster Ehe übernahm nach dem Tod des Vaters Haus und Werkstatt und führte den Betrieb weiter.

Quellen:

Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit, 3 Bde. – Textband, Hg. v. Kristina Kaiserová und Walter Schmitz

Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit, 3 Bde. – Quellenband, Hg. v. Kristina Kaiserová und Walter Schmitz

Kirchenbücher von Georgenthal und Schönlinde

70 Jahre nach dem Krieg beginnt die Kultur der Donauschwaben zu verblassen. Die Erlebnisgenerationen verschwindet nach und nach. Die Nachkriegsgenerationen sind in Deutschland, Österreich, USA, Australien oder auch woanders aufgewachsen und wissen nur wenig über die Lebensweise ihrer Eltern, Großeltern und die Region in der die Vorfahren lebten.

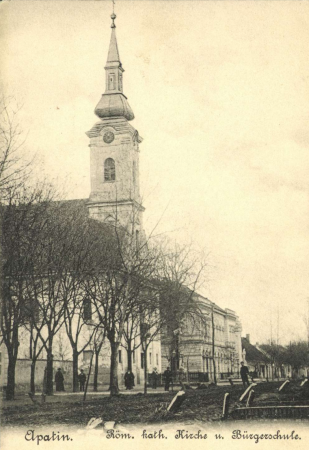

Ein wichtiges und ehrgeiziges Projekt wird in Apatin, einer ehemals donauschwäbischen Stadt in der Wojwodina/Serbien realisiert. Von deutschen Handwerkern und Künstlern hergestellte Kultur- und Kunstgegenstände aus der ganzen Wojwodina werden in Apatin gesammelt und ausgestellt.

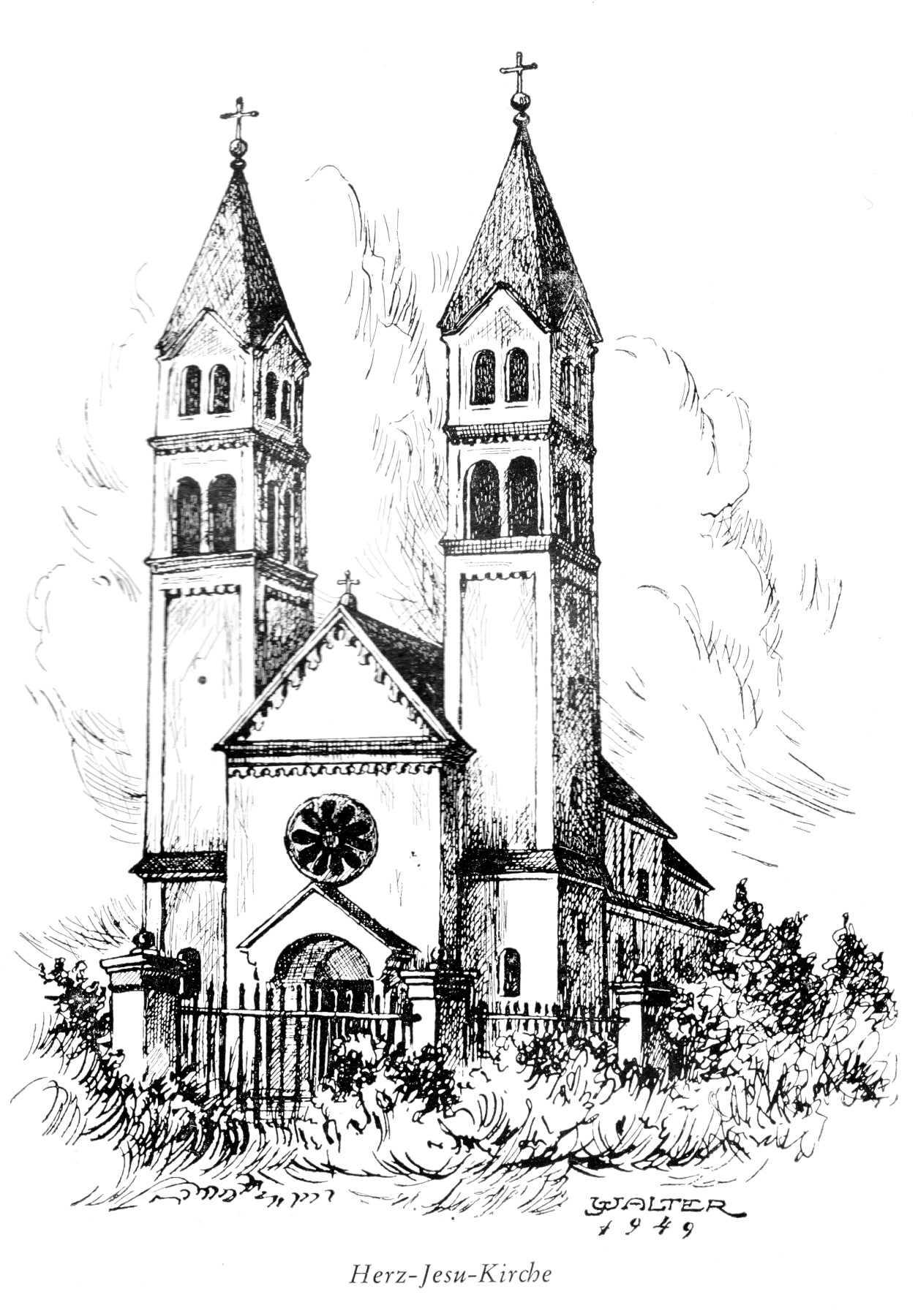

Zu diesem Zweck wurde am 23.07.2014 in Apatin das

Donauschwäbisches Kirchenmuseum – Podunavsko Nemački crkveni muzej Apatin

eröffnet. Als Gebäude dafür dient die Untere Kirche, die Herz-Jesu-Kirche in Apatin.

Die Herz-Jesu-Kirche wurde am 23. Juni 1933 eingeweiht. Sie wurde gebaut, weil die Gemeinde in Apatin so groß wurde, dass ein zweites Gotteshaus erforderlich war. Nach 1945 wurde die Kirche nicht mehr genutzt und drohte, wie so viele Kirchen in der Batschka nach und nach zu verfallen.

Boris Masic ist Deutschlehrer in Apatin. Er hat dieses Projekt initiiert. Viel Ausdauer, Kraft und Geld hat er in dieses Museum investiert.

Während des Kroatienkrieges in den 90er Jahren wurden viele ehemals deutsche Kirchen zerstört und geplündert. Die Exponate im Museum stammen aus der ganzen Batschka. So erhielt Boris Masic z.B. die beiden Erzengel Gabriel und Michael auf den Bildern unterhalb von Herrn Anton Beck aus dem Deutschem Verein „Gerhard“ in Sombor. Die Statuen wurden im 18. Jhd. von einem deutschen Bildhauer gefertigt und stammen aus der zerstörten Kirche in Kolut.

Boris Masic erzählt, dass er seine Exponate z.T. auf Flohmärkten aufkauft, auf denen die geraubten Stücke angeboten werden.

In blinder Zerstörungswut wurden in den Kirchen die Köpfe vieler Statuen abgeschlagen. Auch davon findet man einige im Museum.

Für mich stellt sich da schon die Frage, ob die deutschen katholischen Engel und Heilige andere sind, als die der kroatischen Katholiken, oder der orthodoxen Serben.

Nach der Eröffnung geht das Projekt nun in die zweite Stufe. Bald werden Vitrinen aufgestellt in denen wertvolle Priestergewänder gezeigt werden.

Die Vitrinen sind bereits genehmigt und finanziert. Im Mai 2015 soll die Eröffnung dieses Ausstellungsteils stattfinden.

Ideen für eine Erweiterung, bzw. Vertiefung hat Boris Masic genügend. So plant er einen eigenen Raum für die bereits vorhandenen Bücher aus den evangelischen Kirchen der Batschka.

Apatin war vor dem Krieg bekannt für seine Musikinstrumente. Boris Masic schreibt:

Der erste große Musikinstrumentenhersteller in Apatin war Caspar Fischer. Er ist in Apatin geboren und gestorben (1772-1718). Er erlernte die Edle Kunst bei Joseph Roth Orgelbauer aus Szeged. Die erste Orgel hat er für die Kirche in Apatin gebaut im Jahr 1795. Er hat Orgeln in Osijek in der Kirche Sv. Peter und Paul im Jahr 1800 gebaut, in Orašje, Valpovo 1804, Petrijevci 1807, Sivac 1811, Kernjaja 1811, und letztlich seine größte Orgel im Jahre 1813 in Odžaci. Sein Grab befindet sich in Apatin am Oberen Friedhof. Seine Werkstatt hat Sohn Johan übernommen. In seiner Werkstatt haben weiter die Familien Werle, Pump, Fabing und Horn den Orgelbau erlernt.

Auch diesem Bereich, den Apatiner Musikinstrumenten soll ein Raum in den Sammlungen gewidmet werden.

Trotz aller positiven Entwicklungen gibt es Schatten. Unglücklicherweise schlug bei einem starken Unwetter der Blitz in einen der Türme. Der Dachstuhl geriet in Brand und brannte 10 Tage lang.

Nun droht der Turm einzustürzen. Als Sicherungsmaßnahme ist die Abtragung des zerstörten Tumrdaches geplant.

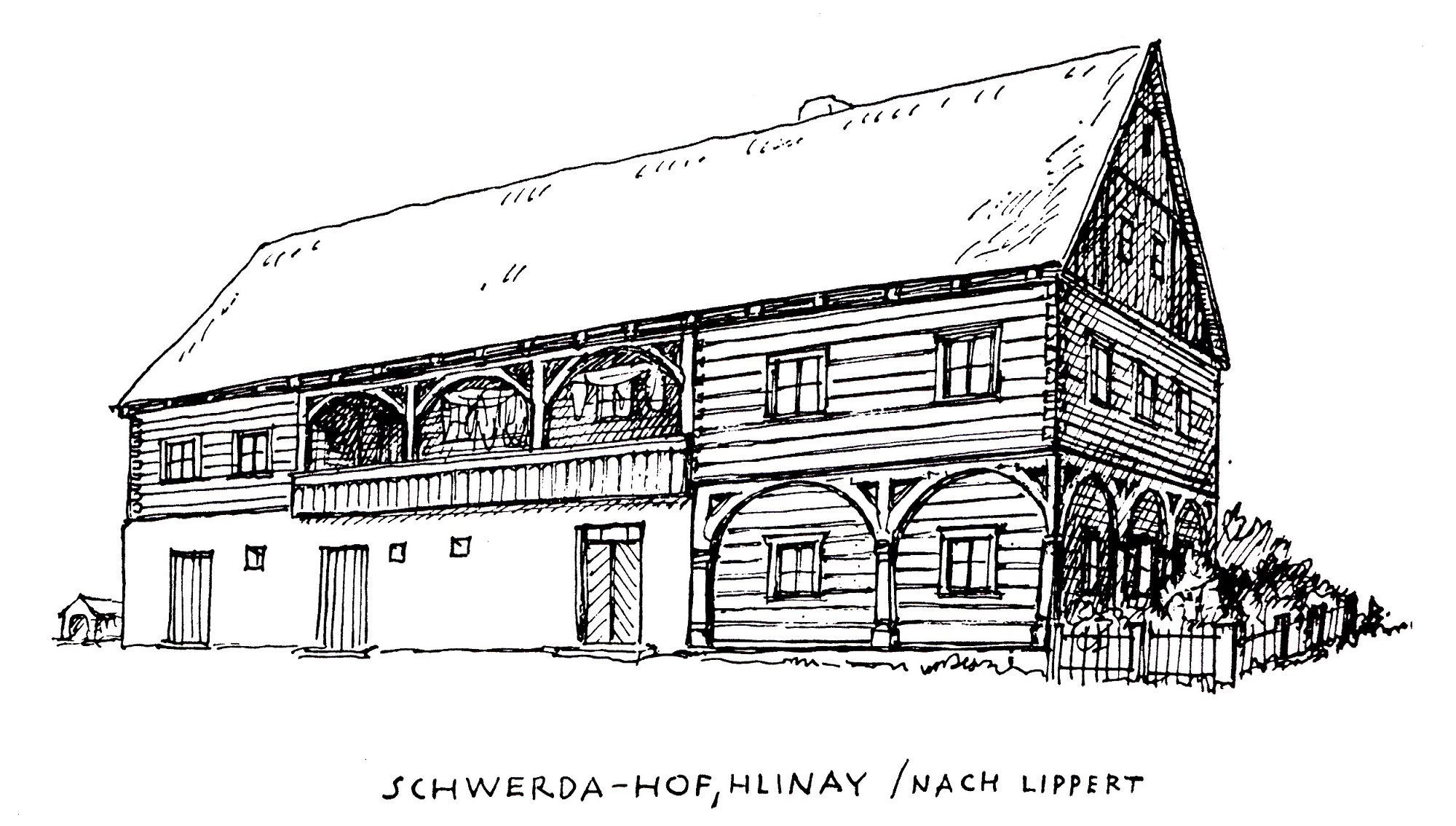

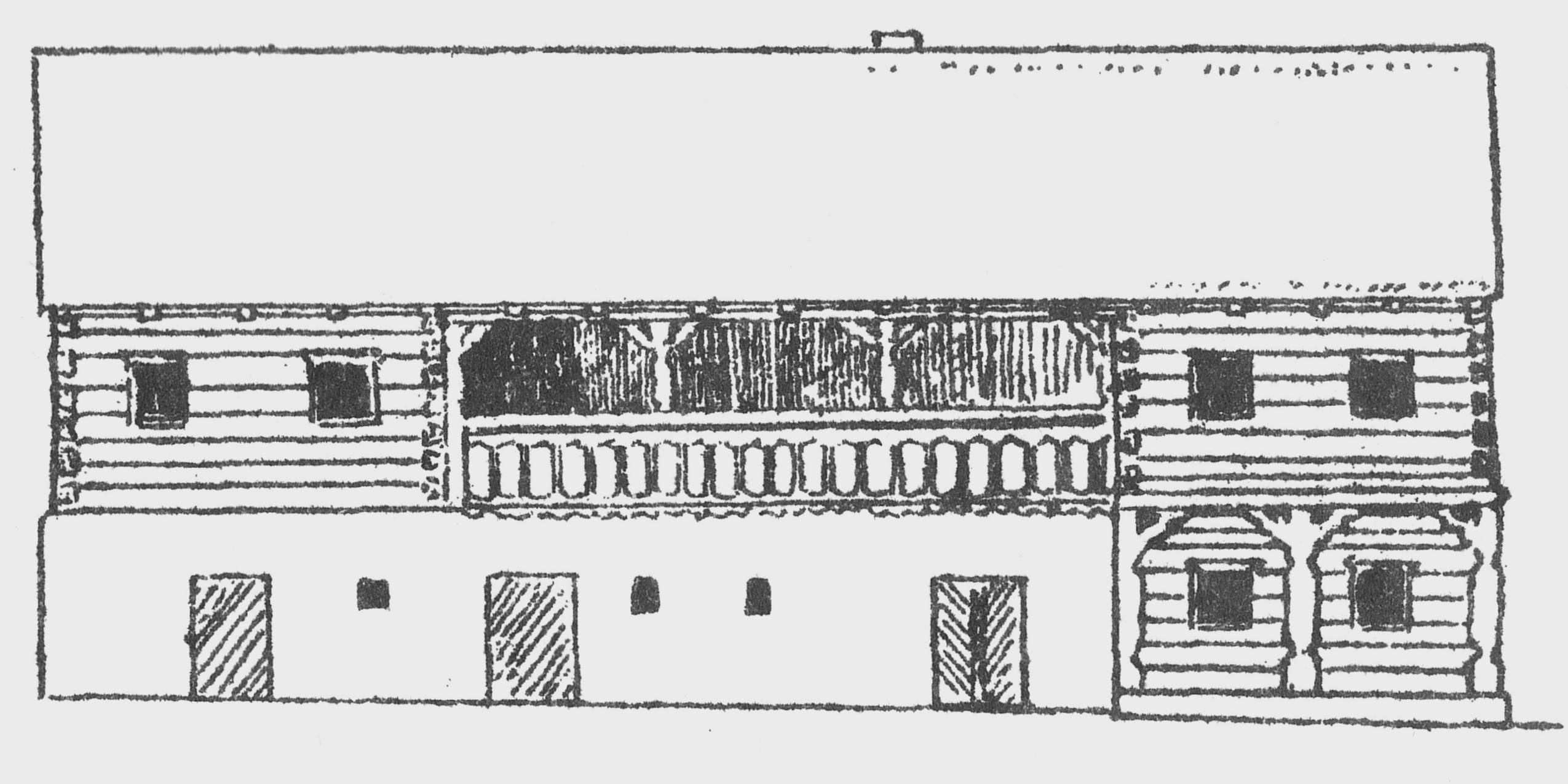

Der Heimatforscher Julius Lippert beschreibt den Schwerdahof 1898 mit wenigen Worten in seinem Heft:

„Das alte Mittelgebirgshaus in Böhmen und sein Bautypus“

Lippert wohnte zuletzt in Kundratitz, dem Nachbardorf von Hlinay. Über den Schwerdahof schrieb er:

„Wenn wir dagegen auch nicht wissen, ob nicht gerade ein slawischer Bauer ein Haus gebaut hat, wie es in Fig. 11 in hoher Vollendung darstellt, so spricht doch dieses Haus selbst dafür, dass es nur auf einem „eingekauften“, d.h. auf einem solchen Bauerngrunde aufgeführt wurde der … dem Bauern … gehörte. Ein Bauer der so baute, musste sicher sein, dass er nicht von seiner Herrschaft stündlich von seinem Grunde abgerufen werden konnte.“

Lippert wusste wohl zu seiner Zeit nicht, wie die rechtlichen Verhältnisse waren.

Georg Schwarda kaufte im 30-jährigen Krieg das vermutlich verlassene Gehöft von der Obrigkeit ab. Der Kaufpreis betrug damals 330 Schock Groschen. Georg übergab den Hof 1652 an seinen Sohn Jacob.

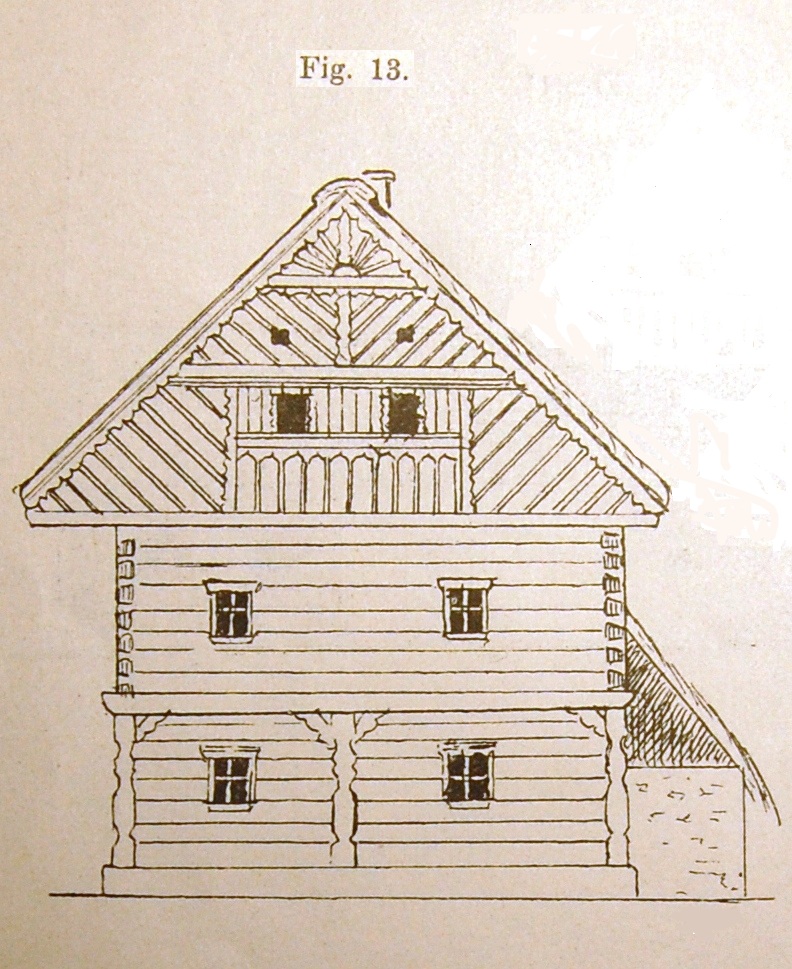

Weiter schrieb Lippert:

„Betrachten wir dasselbe Haus noch von seiner Giebelseite (Fig. 13), so gibt es gewiss ein ebenso günstiges Zeugnis für den feineren Formensinn unserer Vorfahren, wie die Entwicklungsfähigkeit unseres Stils.“

Mit diesen beiden Skizzen fuhren wir an einem nasskalten, regnerischen Tag nach Hlinay.

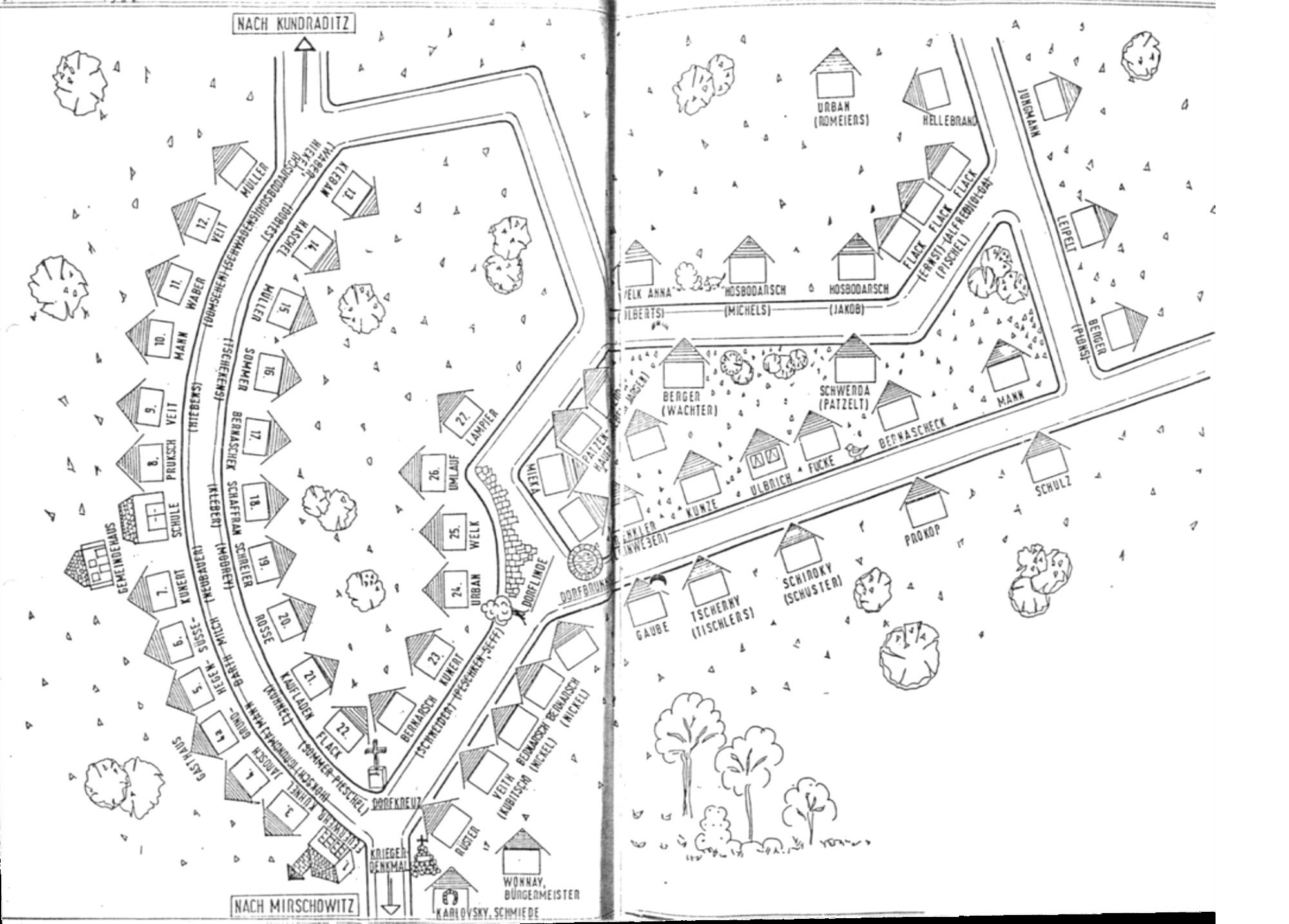

Vom Heimatverband erhielt ich ein paar Wochen vorher dankenswerterweise einen handgezeichneten Ortsplan, der die Hauseigentümer um 1945 enthielt.

Auf dem Plan ist in der rechten Hälfte, etwa in der Mitte das Gebäude mit dem Namen Schwerda (Patzelt) gut zu erkennen. Dieses Gebäude wollten wir finden. Dummerweise hat sich der Ort in den 70 Jahren kräftig verändert. Obwohl wesentlich weniger Personen als vor dem Krieg dort wohnen, ist das Dorf gewachsen. Die Straßenführung ist in diesem Teil des Dorfes ganz anders und das Gebäude, wie auch viele anderen Gebäude stehen nicht mehr. Durchaus enttäuscht, durchnässt und durchgefroren liefen wir zu unserem Auto zurück.

Ein nettes altes Bild. 6 cm x 9 cm

Ich fand es in einer Fotoschachtel meiner Großmutter, die in einem Schrank meiner Mutter lag. Beide sind schon vor vielen vielen Jahren gestorben.

Unter diesen Bildern sind sehr viele Fotos mit Menschen, die mir leider nicht bekannt sind. Es gibt auch niemanden sonst mehr, den man fragen könnte, wer denn auf diesen Bildern zu sehen ist.

So ziemlich jeder kennt dieses Problem. Eine oder mehrere Kisten voll Bilder und keiner weiß, wer drauf ist.

Die Rückseite sieht dann manchmal so aus, wie auf meinem Foto:

Die Beschriftung, sehr verblasst und nur mit einem Vergrößerungsglas erkennbar:

Kleberreste zeigen, dass das Foto wohl mal in einem Album klebte und somit für jemand wichtig war.

Einen Wert für die Nachfolgegenerationen stellen Fotos nur dann dar, wenn klar ist, wer oder was darauf dargestellt ist. Deshalb sollten Fotos, die einem wichtig erscheinen, ausführlich beschriftet werden, am Besten in einem Album.

Im Lauf der Generationen verteilt sich die Nachkommenschaft und häufig nimmt man sich nicht die Zeit, alte Fotos anzusehen, wenn die Kinder oder Enkel zu Besuch sind (könnte ja auch nervig sein). Die Bilder verschwinden aus dem Bewusstsein und tauchen erst wieder im Nachlass auf. Ob sich dann noch jemand an die Menschen erinnert, die dargestellt sind? Wer bekommt dann die Fotos? Was ist, wenn meine Kinder oder Enkel danach fragen?

Deshalb:

Da sich Speicher-Formate ändern, sollten die Dateien immer wieder auf aktuellen Stand gebracht werden.

Alte Fotos erzählen Geschichten über die Familie – wenn jemand diese Fotos pflegt und die Geschichten aufschreibt!

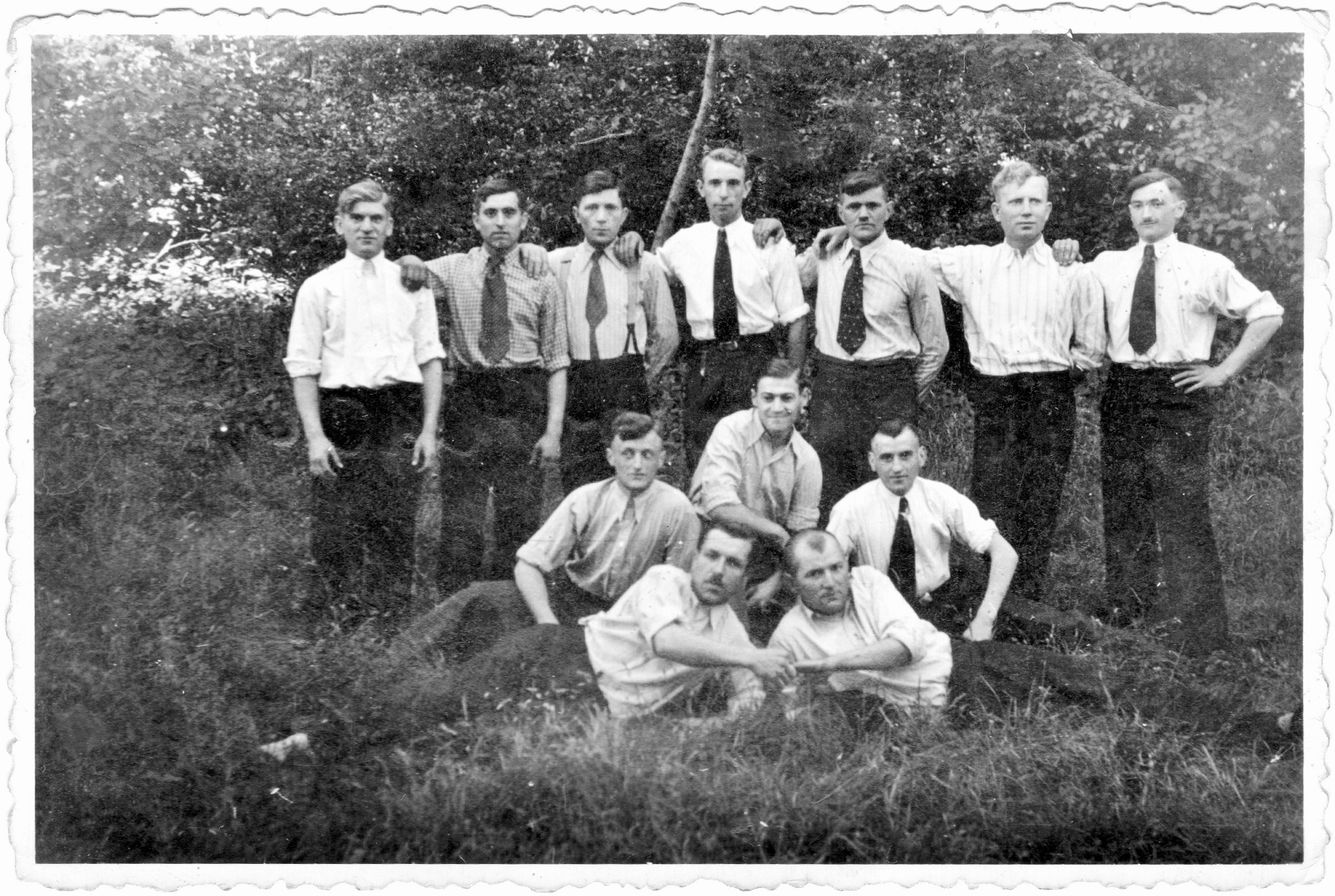

Hin und wieder muss ich in alten Kisten kramen. Da tauchen dann Bilder auf, die man noch gar nicht, oder schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. Eines dieser Bilder sieht so aus wie oben

Auf der Rückseite steht – Männerbild – hmm, besser kann man das Bild eigentlich gar nicht beschreiben.

Leider ist die dargestellte Generation bereits längere Zeit verstorben, auch die Generation der Kinder lebt schon zum großen Teil nicht mehr.

Sollte jemand zufällig einen der Männer erkennen, freue ich mich über eine entsprechende Info.

Das Bild wurde vermutlich vor dem 2. WK in Tscherwenka aufgenommen.

Beim Stöbern fand ich ein kleines Büchlein von 1954. Ein Gedicht davon gefiel mir besonders gut:

Die Mauern war’n gestampft aus Lehm und Erde,

die Decke war mit Balken ausgelegt,

das Dach aus Rohr — ein Feuer überm Herde,

das von der Mutter sorgsam ward umhegt.

So ist es schon vom Urahn hergekommen

und blieb auch stehn, wie es vor Zeiten war.

Im Frühjahr kamen Wasser hergeschwommen

und brachten oft es, oft es in Gefahr.

Doch es blieb stehn, gestützt von Mutters Händen;

mit ihrer Sorge hielt sie ’s in Gewalt.

Der Kalk saß faustdick schon auf allen Wänden

und schien mir manchmal als sein einziger Halt.

Wir Kinder zogen aus, doch von dem Dache

stieg immer noch der silbergraue Rauch.

Der Mutter Geist allein hielt treue Wache

und alles blieb erhalten, wie es Brauch.

Doch als der Krieg die Eltern fortgetrieben,

da stand das Haus verlassen und allein;

es war kein Sinn, kein Zweck ihm mehr geblieben,

es fehlte Mutters Hand, es stürzte ein.

Nun ist es noch ein wüster Trümmerhaufen,

an den sich die Umgebung bald gewöhnt.

In Fiebernächten spür ich ’s kalt mich überlaufen —

dann hör ich wie ein Geist darunter stöhnt.

Jakob Wolf geb. 1914 in Feketitsch/Batschka

DR DOONESCHWOB

Wenn’s Schicksal ’n gschlage,

hot koons ’n gheert klage.

Er hot glei gwißt Bescheid,

des vrplemprt ner Zeit.

Mit Mut un mit Kraft,

mr ehndr was schafft.

So hot ‚r gedenkt,

schiefes grad widr glenkt.

Mit dr Händ repariert,

mit Humor glei pariert.

Unsr schwowischi Art,

hot bis heint sich bewahrt.

S henn alli so gstrebt

uff gleichi Art glebt,

was ’ne ovrtraut gwahrt,

ner Gott ’s goffnbart!

Eva Mayer-Bahl aus „Fei´roowed“ 1985

Franz Adam wurde am 06.05.1894 in Apatin als ältestes Kind von Adam Franz und König Maria geboren. Der Vater war von Beruf Zimmermann, konnte aber später aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr ausführen und eröffnete einen „Tante Emma Laden“.

Franz Adam lernte den Beruf des Donaufischers und übte diesen über den größten Teil seiner Erwerbszeit aus. Zwischendurch gab es Zeiten, in denen er als Schiffssteuermann unterwegs war, so z.B. in den Jahren 1911./.1913; 1921./.1924 und 1934./.1944.

Im Oktober 1914 wurde er zum Österreichisch-Ungarischen 23. Infanterieregiment eingezogen. Bereits im April 1915 kam er in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Oktober 1918 entlassen wurde.

Ein halbes Jahr nach seiner Entlassung aus der russische Gefangenschaft heiratete er Anna Keisch. Sie hatten zusammen 3 Kinder. Die Tochter Maria wurde nur 2 Jahre alt der ältere Sohn Anton starb 1944 im Krieg, der jüngere Sohn Franz wanderte nach Milwaukee aus. Dessen Nachfahren leben heute noch in Milwaukee.

Bedingt durch den 2. WK und die vollständige Entrechtung der deutschen Minderheit in Jugoslawien wurde er im März 1945 in ein Internierungslager eingewiesen und musste dort bis zum März 1948 verbleiben. Dieser Zeit folgte Zwangsarbeit, die bis zum März 1951 andauerte.

Zusammengerechnet verbrachte Franz Adam fast 10 Jahre seines Lebens in Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Im Oktober 1960 konnte er in Apatin in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Zwei Jahre später starb er in Apatin. Seine Frau erhielt nach ihrer Pensionierung die Erlaubnis, nachdem sie einen größeren Ablösebetrag gezahlt hatte, Jugoslawien zu verlassen. Sie zog 1964 nach Deggendorf zu ihrem Bruder.

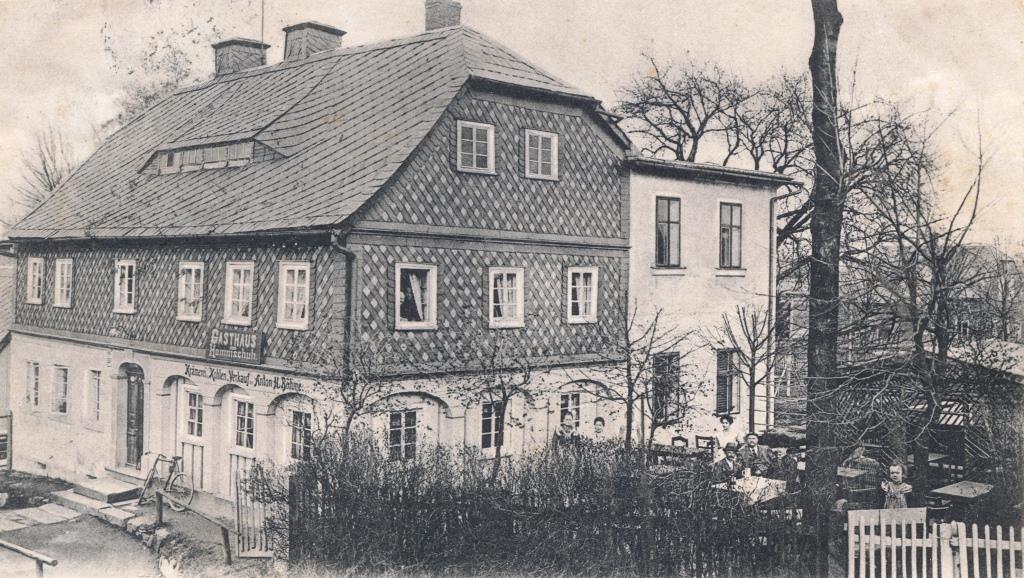

Obige Aufnahme erhielt ich Anfang November im Museum in Rumburg. Derzeit findet dort eine Ausstellung über das Leben in Rumburg vor dem Krieg statt.

Der Gasthof zum Hemmschuh stand vor dem Krieg in der Schönlinderstraße 31 und wurde leider 1946 aus unbekannten Gründen abgerissen. Das Grundstück blieb unbebaut und ist heute noch eine Wiese.

Früher hatte das Gebäude die Hausnummer Rumburg 286 und man findet in den Kirchenbüchern Einträge unter dieser Hausnummer, so lange die Pfarrer Hausnummern eingetragen haben.

Das „neue“ Gebäude, der Gasthof zum Hemmschuh, wurde lt. Herrn Matthes von der Stiftung Umgebindehaus zwischen 1830 und 1840 errichtet. Darauf deuten laut seiner Aussage verschiedene Merkmale hin:

Franz Effenberger starb 1806 im Haus Nr. 286. Der Pfarrer trug als Beruf „Weber und Handelsmann“ in das Sterberegister ein. Dies ist der erste Hinweis darauf, dass im Haus Nr. 286 Handel getrieben wurde. Bis zum Abriss 1946 beherbergte das Gebäude einen Laden, in dem alles verkauft wurde, was man für den Alltag so benötigt.

Sein Sohn, ebenfalls ein Franz Effenberger war der erste, der als Schankwirt im Kirchenbuch bezeichnet wurde. Er starb 1851 im Hs. Nr. 286.

Man kann also davon ausgehen, dass dieser Franz Effenberger das Gebäude bauen ließ.

Von da an vererbte sich der Gasthof fast immer über die weibliche Linie weiter. Die letzte Eigentümerin war Marie Schwerda, geb. Böhme. Sie ließ den Gasthof in den 30er Jahren modernisieren und stattete ihn mit 3 Fremdenzimmern aus.

Viel ist vom Gasthof nicht übrig geblieben. Lediglich ein paar Erinnerungsfotos und eine beschädigte Tasse, die der Sohn auf der Flucht aus unbekannten Gründen mit sich führte.

In dem Foto am Anfang des Eintrages sieht man Marie Böhme, die letzte Wirtin rechts vorne am Gartentürchen stehen.

Marie Böhme ersetzte bei der Modernisierung des Hemmschuhs das alte Zinngeschirr gegen moderne Keramik – die „Blaue Kirsche“

Bei Interesse an weiteren Infos zum Hemmschuh bitte ich um Nachricht.

„Sie sind viel zu spät dran…“, so begrüßte mich die zuständige Dame für den Ort Hlinay, als ich meine Anfrage nach dem Schwerdahof per Email an sie stellte.

Doch zurück zum „Anfang“:

Meine Frau ist eine geborene Schwerda. Irgendwann vor Jahren erfuhren wir beiläufig aus der Verwandtschaft, dass es in Böhmen einen Schwerdahof gibt, aus dem die böhmischen Schwerda abstammen. Eigentlich hat sich ja niemand dafür interessiert, so verschwand dieses Wissen wieder in der Versenkung.

Nach dem Tod meiner Schwiegermutter waren alle „Beziehungen“ zum Böhmischen erst mal ebenfalls gestorben. Über den Nachlass tauchten dann doch immer wieder Fragen zur Familiengeschichte auf. Eine Frage, die sehr bald drängender wurde war eben die Frage nach dem Schwerdahof.

In welcher Gegend ist er?

Gibt es ihn noch?

Wie sieht er aus?

Kann man dorthin?

Aus der Verwandtschaft waren leider keinerlei Informationen zu erhalten. Auch die entsprechenden Heimatvereine etc. kannten keinen Schwerdahof.

Um es vorwegzunehmen: Wir erfuhren, wo der Schwerdahof ist, fuhren dort hin und lernten auch den derzeitigen Eigentümer kennen, der uns auch gestattete das Haus anzusehen und zu fotografieren.

Bei Interesse an weiteren Infos zum Schwerdahof bitte ich um Nachricht.